目次

皆さんには、達成したい目標がありますか?

または、変えていきたい現状はありますか?

今はない成果を上げたり、変化を起こしたりするためには、行動を変えていく必要がありますね。

今まで通り過ごしていたのでは、現状は何も変わらないでしょう。

行動を変えるには、大きく次の3ステップがあると考えられます。

まずは問題とは何か、どのように問題を把握するのかという点から、その原因分析の視点や改善アクション継続のための考え方を学びます。

1.行動を変える3つの方法

行動を変えるには、大きく次の3ステップがあると考えられます。

まず、「改善する課題を正しく捉える」、次に「課題を克服する」、そして「アクションを継続する」。

この3ステップを正しく踏むことができれば、私たちは行動を変えていくことができるでしょう。

2.行動を変えるステップ① 改善する課題を正しく捉える

改善する課題を正しく捉えるには、何となく課題だ、上手くいっていないと感じていることを、まずしっかりと言語化することが重要です。

では、課題を言語化する手順を詳しく見ていきましょう。

課題を言語化する

日々の「失敗」を思い出す

生活の場面であっても、仕事の場面であっても、「失敗した」と感じることは、誰にでもあることです。

例えば、料理をしていて、もっと美味しくなるはずだったのに、と感じることも、患者さんに納得してもらえると思って説明したのに上手くいかなかった、と感じることも、どちらも失敗と言えますね。

実現したかった理想像があるから、「失敗」と感じる

こうした失敗を思い出して、失敗の定義について考えてみましょう。

問題がある、後悔している、など、様々な考え方があると思いますが、すべてをまとめて、「実現したかった理想像があるから、失敗と感じる」と、定義づけることができます。

つまり、成功や失敗の背景には、まず、「こうありたい」という理想像が先にあるはずで、それが満たされなかった、理想像と乖離があった時に、失敗だ、と感じるのです。

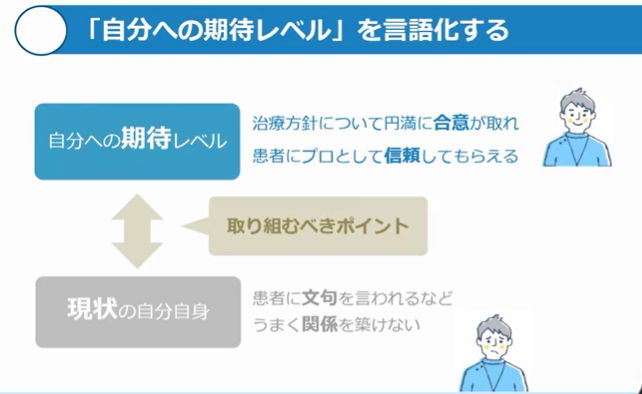

「自分への期待レベル」との乖離が、取り組むべき問題と言える

先ほどお伝えしたように、失敗とか何かを明らかにして、言語化するには、まず達成したい理想像を言語化する必要があります。

例えば、現状の自分自身に対して、患者さんに文句を言われるなど、上手く関係を築けないことを、失敗と感じていたとします。

これは、自分への期待レベルとして、治療方針について円満に合意が取れ、患者さんにプロとして信頼してもらえる、という理想像があるからこそ、そこに到達していないことを失敗と感じているのです。

この時、自分への期待レベルと、現状の自分自身には一定の乖離があります。

これこそが、解決すべき問題と言えるでしょう。

実現できそうな期待レベルを設定する

理想像と言っても、到底実現不可能な理想像を置いてしまったら、それではめざすべき目標、解決すべき問題としては適切ではありません。

途中で諦めてしまう可能性が高くなってしまうからです。

現状から見て、実現できそうな期待レベルを設定することが大切です。

例えば、現状は地区予選敗退の野球チームがあったとします。

このチームがいきなり「甲子園出場」を期待レベルとして設定しても、非現実的と感じて、実現する前に諦めてしまうかも知れません。

まずは、県大会出場など、イメージできるレベルの期待レベルを設定するとよいでしょう。

イメージできる目標を達成したら、また次の目標を設定して、一つずつ期待レベルを上げていけばよいのです。

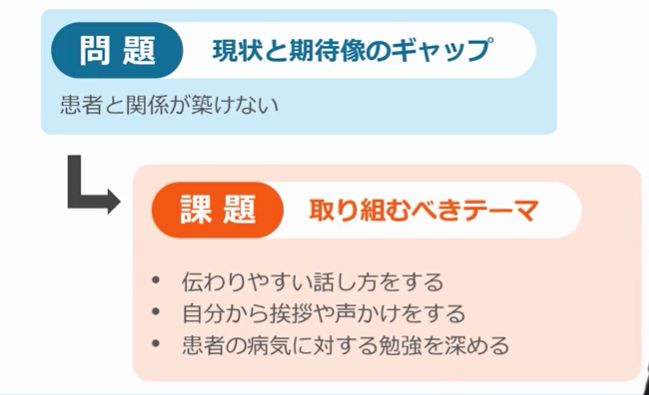

問題を掘り下げて、取り組む「課題」を明確にする

問題とは、現状と期待レベルのギャップであるとご説明してきました。

この問題を解決するには、具体的に自分が取り組むべき行動や目標を考える必要があります。

そうした、ギャップを埋めるために取り組むべきテーマを「課題」と言います。

例えば、「患者と関係が築けない」という問題あるとします。

では、具体的にどのような行動を取っていけば、その問題は解決されるでしょうか?

問題を躯体的な行動に掘り下げていくと、伝わりやすい話し方をする、自分から挨拶や声掛けをする、患者さんの病気にたいする勉強を深める、といった行動を取っていこう、と考えることができます。

こうして、取り組むべきテーマ、課題を設定していきましょう。

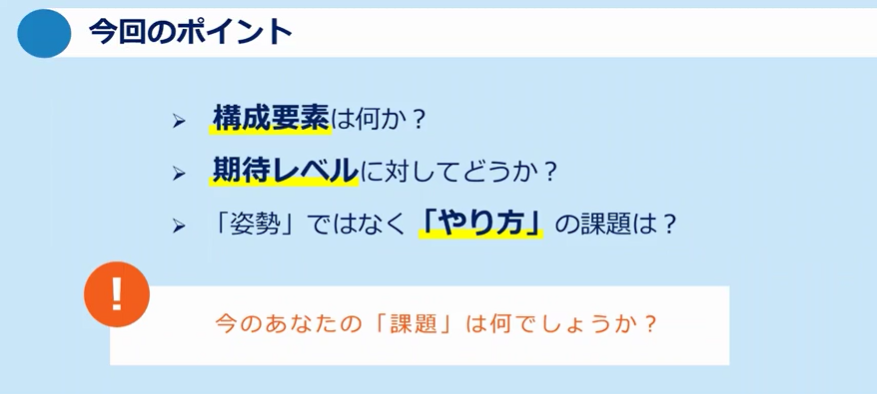

課題を正しく捉えるには

ここまで見てきたように、理想と現状のギャップから問題を発見し、問題を掘り下げていくことで、取り組むべき課題を設定できることが分かりましたね。

次に、課題を設定する際に、もう一つ重要なポイントをご紹介します。

それは、課題を正しく捉える、ということです。

課題をより正確に言語化する、と言うこともできるかもしれません。

課題の構成要素を整理する

まずは課題の構成要素を整理しましょう。

例えば、レストランで食べたハンバーガーが、美味しくて満足したとします。

この時、ハンバーガーの何に満足したのかを、分解して考えてみましょう。

見た目、味、価格、店内の雰囲気、店員の対応など、様々な要素に分解することができますね。

逆に、ハンバーガーに満足できなかった場合は、どの要素に満足できなかったのかを考えます。

それが課題だと言えますね。

このように、構成要素を整理することで、課題をより正確に捉えることができます。

「姿勢・意識」より「やり方」

課題の構成要素を考える際には、姿勢や意識よりも、やり方に注目するようにしましょう。

例えば、患者さんから「バイタルチェック時の対応が悪い」というクレームが入ったとします。

この時の課題を分解して考えてみると、期待よりも、時間がかかった、患者の変化に気づけなかった、などの構成要素が考えられますね。

これらに対する取り組みとして「時間がかからないように気を付ける」、「患者の様子を今より観察するように意識する」のように、姿勢・意識に着目しても、なかなか改善策には繋がりませんね。

そうではなく、「マニュアルを再確認して無駄を省略する」、「チェックリストに則り対応する」のように、やり方に着目して課題を見出すことで、具体的な完全策を講じることができます。

3.行動を変えるステップ② 課題を克服する

では、「意識」ではなく「行動・やり方」に注目して改善するにはどうしたらよいでしょうか。

その方法は、課題の種類によって異なります。その課題に適した方法を選ぶことが重要です。

課題の原因によって分ける

1.知識・技術に原因がある

バイタルチェックの手順を覚えていないなどのケースです。これは、勉強や練習をすることで解決します。解決策がわからないということはあまり聞かれません。

2.行動・やり方に原因がある

バイタルチェック時の患者対応が悪かったといったケースです。これは「今後注意する、意識する」ということで済ませてしまいがちですが、課題を正しく捉えられていないため、同じ失敗のくり返しになりがちですので、解決策を詳しく見ていきましょう。

気づき力を高める

くり返しを防ぐためには「気づき力」や「段取り力」で解決していくのが適しています。

何に気づくのがよいかというと、課題そのものや、課題解決のヒントです。

「どうにか解決しなくちゃ」とやみくもに考えるだけではなく、「そのためにスキルアップしないとな…」など、どうすれば患者対応がよくなるかを気にかけておく、すなわち関心を持つことで、ふとした時にヒントがやってきます。

好きな曲が流れていると気が付くが、知らない曲だと流れていることすら気が付かないといったように、関心を持っていると、周りからやってくる情報をキャッチしやすくなります。

皆さんには趣味や職場の人間関係など、いくつも気になることがあると思います。その「関心リスト」に「今の課題やテーマ」を入れてみてください。

日常のあらゆる場面に、課題解決のヒントは潜んでいます。

段取り力を高める

こちらは、すぐに仕事で活かせるスキルです。

段取り力を高めるには、適切に優先順位を決め、決めたらすぐに行動するのが近道です。

1.優先順位を決める基準

優先順位を決めるには、まず判断の基準を定めるといいでしょう。

それぞれの仕事によって適した基準は異なると思いますが、例として2つご紹介します。

①重要度と緊急度の2軸で考える

重要度も緊急度も高いものはすぐに対応しないといけませんし、どちらも低いものは、場合によってはやめてしまってもいいかもしれません。

②かかる時間と効果の2軸で考える

投下時間は多いが効果が少ない場合、自然と優先順位が低くなっていたりするかもしれません。

一番良いのは、投下時間が少なく効果が高い場合ですね。どんどん行っていけば、大きな成果をあげられます。

2.認識したらすぐに行動する

優先順位を決めたら、試しに5分以内に終わることは即時対応してみてください。

報連相、記録入力、カルテ入力や、返品、資料の整理など、つい後回しにしてしまうことがあると思います。

それらの中ですぐに終わるものを「やることリスト」に入れる前に片づけてしまえば、いつまでも後回しにして残っているようなことにはなりません。

前倒しで仕事を行うことで、「信頼される人材・気持ちよく働ける職場」にしていきましょう。

4.行動を変えるステップ③ アクションを継続する

ステップ③は、実際に「行動を変える」フェーズです。

課題の原因である「知識・技術」は得られにくく失われにくい、「行動・やり方」は得られやすく失われやすいという特徴があります。「行動・やり方」を継続するためには習慣にする必要があります。

継続し、習慣にするためには、頭でいくら考えても中々効果は上がりません。行動を変えるのがポイントです。

まず行動を変える

一般的に、我々は思考が行動につながり、行動が結果につながると考えています。

例えば、「患者に寄り添った対応をしよう」と考え、「話し方や聴き方を変え」「治療方針や処置を丁寧に説明」した。その結果、患者が安心して治療が受けられたり、満足度が上がった、という考え方です。

しかし、実際には思考が変わっていなかったとしても、行動を変えれば結果は変わってきます。そして、結果が変わったために「患者とよい関係を築ければ、よい仕事ができる」と、自然に思考が変わることもよくあります。

行動変革の5段階

行動変革には5つの段階があり、1~4は意識的、5は無意識的に行っています。

1.知っている

2.理解している

3.できる

4.継続している

5.当たり前にできる

「行動が身につく」というのは、5番目の「当たり前=無意識的」にできる段階です。

1~4で止めてしまうことなく、根気よく継続して習慣にすることが大切です。

習慣を身につける

新しい習慣が身につくまでには、3週間程度かかるとよく言われます。

以前の習慣に戻ってしまうこともあると思いますが、そこを頑張ってくり返し行っていくことで、徐々に新しい習慣が身についてきます。

定着のヒント1 リマインド

・毎日見るスマホやメモ帳などに書き留める

・定時でアラームをかける

・ルーティン儀式で気持ちのスイッチを入れる

これらのように、生活の中に「リマインド」の仕掛けを組み込むと忘れにくくなります。

定着のヒント2 自己成長ノート

・本日の気づき

・良かった点

・改善すべき点

自己成長ノートを作り、小さな「気づき」も含めて上記のようなことを毎日書き込むのがおすすめです。

定期的に見返すことで、自分の「クセ」や「起こしやすいパターン」に気づくことができます。

5.まとめ

「改善する課題を正しく捉える」、次に「課題を克服する」、そして「アクションを継続する」という、行動を変えるための3ステップについてご紹介しました。

なお、「行動を変える3ステップ」コースには、行動を変えるための6つの質問に答えながら課題の改善につなげる実践編もあります。ぜひ視聴してみてくださいね。

▼サンプル動画はこちら▼